ECOSEO : Protéger la forêt amazonienne du Plateau des Guyanes

Au nord du continent sud-américain, entre les fleuves Amazone et Orénoque, le Plateau des Guyanes couvre environ un tiers de l’Amazonie. Mais l’orpaillage et la déforestation menacent l’exceptionnelle biodiversité de la région. C’est pourquoi le WWF se mobilise au travers du projet ECOSEO, Observatoire de services écosystémiques du Plateau des Guyanes.

Pour approfondir le sujet :

Amazonie, Guyane, Jaguar, Objectif : Climat & Énergie, Objectif : Vie des forêts, Orpaillage illégal, Projets

Un allié précieux pour l’Amazonie

D’immenses réserves d’eau douce

La région des Guyanes possède d’immenses réserves d’eau douce, estimées à environ 10% des réserves mondiales.

Source : Natural capital report, ECOSEO, 2021.

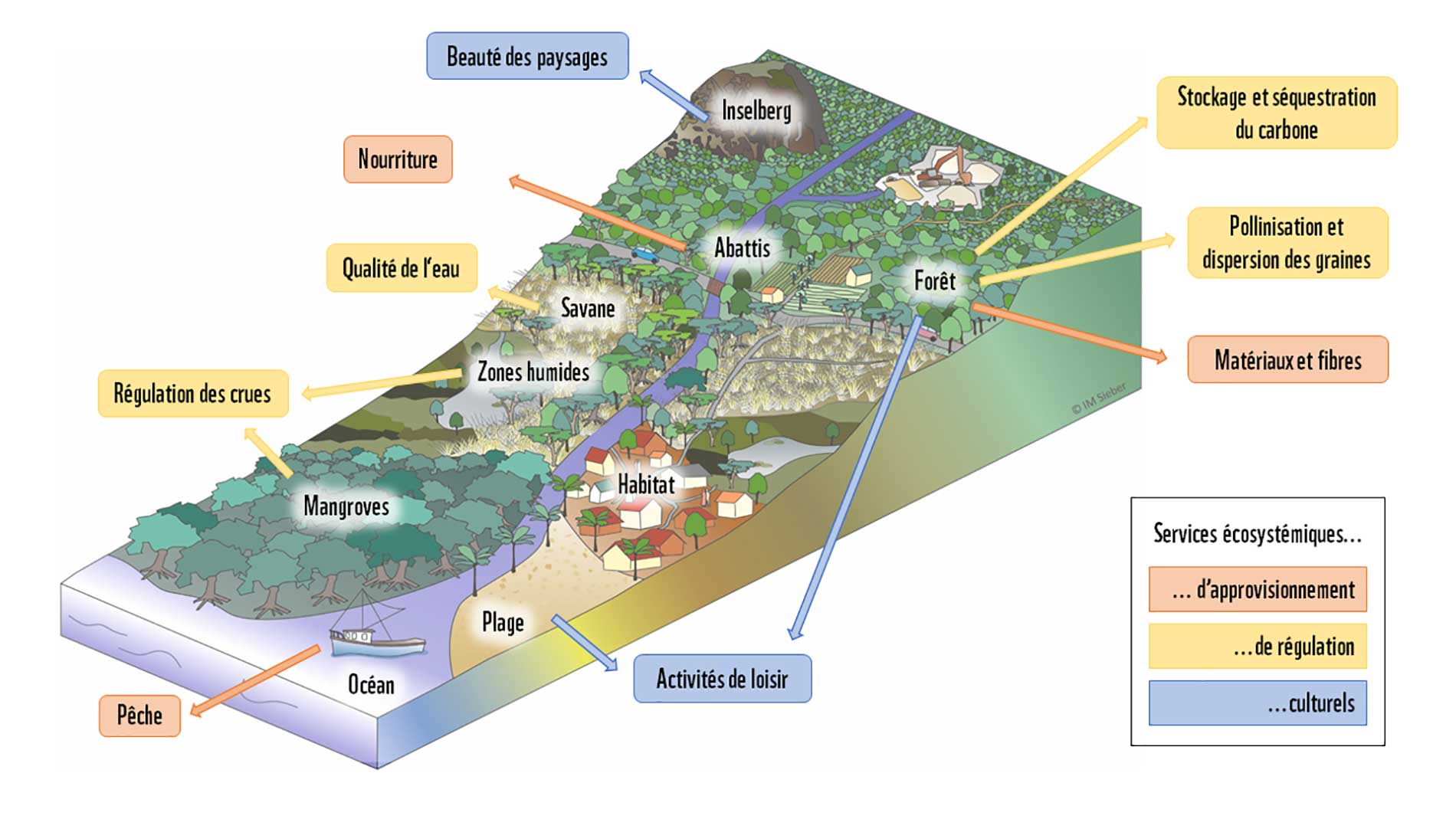

La forêt du Plateau des Guyanes abrite une faune exceptionnelle, avec des animaux emblématiques de l'Amazonie, tels que le jaguar, la harpie féroce, le tapir ou la loutre géante, mais aussi un grand nombre d’espèces endémiques, comme le “coq de roche”. Elle joue également un rôle primordial dans la lutte contre le changement climatique. On estime ainsi qu’elle contribue à séquestrer 18% du carbone stocké par les forêts tropicales du monde…

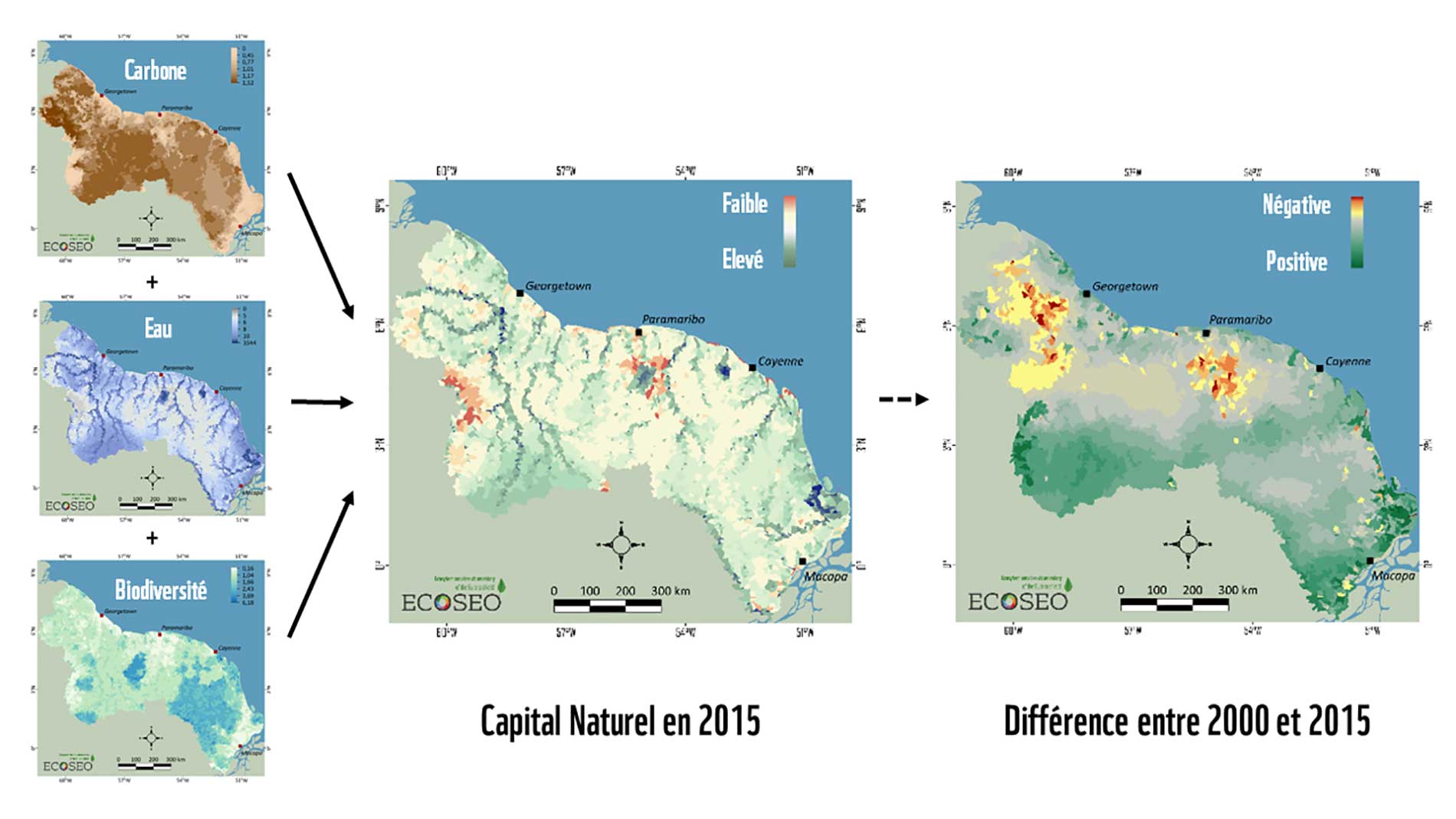

L’eau est également omniprésente dans cette partie de l’Amazonie, dont elle a d'ailleurs tiré son nom. En arawak, une des langues autochtones de la région, Guiana signifie “terre des eaux abondantes”. La région abrite 10 à 15% des réserves mondiales d’eau douce. Ensemble, ces composantes - biodiversité, carbone, eau - sont les trois piliers du “Capital Naturel”. Méconnu et surtout mal évalué, ce capital doit être préservé si l’on souhaite maintenir des écosystèmes en bon état et fonctionnels.

La pression grandissante des activités humaines

Une forêt amazonienne sous la menace de l’orpaillage

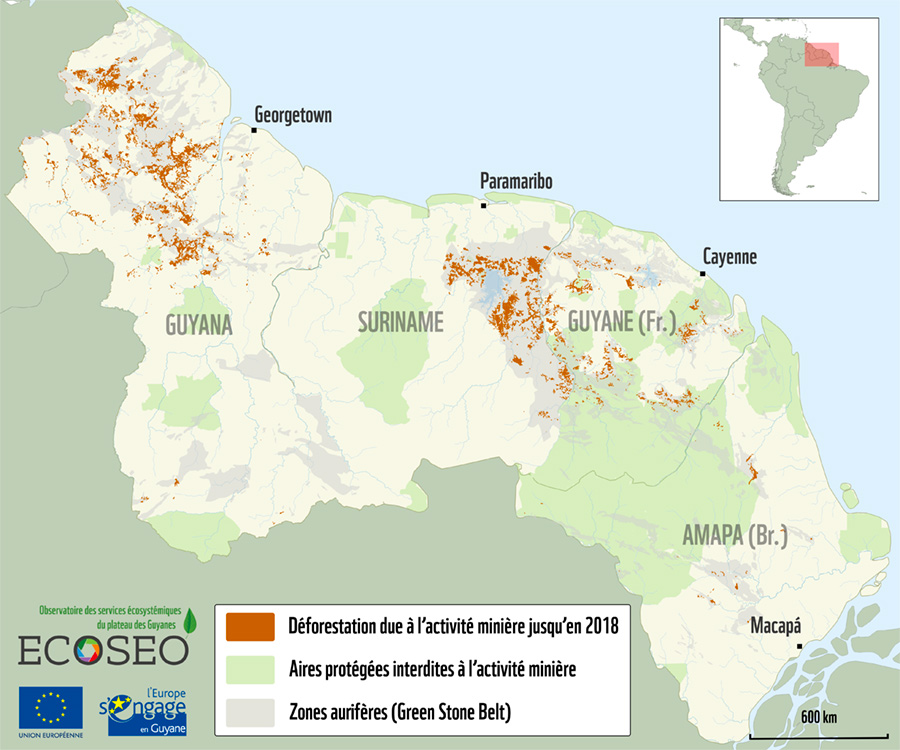

Depuis le début des années 90 jusqu’à 2018, 215 000 ha de forêt et de lits de cours d’eau ont été détruits par l’exploitation minière légale et illégale au Guyana, Suriname, en Guyane et dans l'État brésilien de l’Amapá.

Source : Gold mining report, ECOSEO, 2021.

Qu’elle soit légale ou illégale, l’exploitation minière aurifère est l’une des principales causes de déforestation dans la région. Entre le début des années 90 et 2018, environ 215 000 hectares de forêt et de lits de cours d’eau ont été détruits.

C’est dans la partie occidentale du Plateau des Guyanes, là où le mercure (interdit en Guyane depuis 2006) est encore couramment utilisé, que les chiffres sont les plus inquiétants : 61% de surface dégradée au Guyana et 32% au Suriname. Ce neurotoxique puissant s’accumule le long des chaînes alimentaires et contamine les populations autochtones, dont la diète est composée en grande partie de poissons pêchés localement.

L’aménagement par l’Homme de ces territoires, et en particulier l'extension des zones agricoles et urbaines, contribuent également à la fragmentation et à la dégradation du massif forestier. Ce sont ainsi environ 300 000 ha qui ont été convertis pour l'agriculture et 85 000 ha qui ont été artificialisés entre 2000 et 2015 à l’échelle des 4 territoires étudiés (Guyana, Suriname, Guyane et Amapá). Ces phénomènes s'expliquent notamment par l'importante croissance démographique dans les Guyanes, et la très forte augmentation des besoins de la population en logement, infrastructures, énergie et ressources alimentaires.

Le projet ECOSEO

Le projet ECOSEO permet de renforcer la coopération entre les Etats et territoires du Plateaux de Guyanes, indispensable à la préservation des écosystèmes de cette grande région Amazonienne.

Le projet ECOSEO vise avant tout à évaluer les richesses naturelles du Plateau des Guyanes et les bénéfices qu’en tire la population locale au travers d’un Observatoire des services écosystémiques. Parce que mieux connaître, c’est mieux protéger.

Depuis le lancement de l’initiative, en 2019, nous avons obtenu des premiers résultats très prometteurs

- Une cartographie unique de l’occupation des sols à l’échelle des quatre territoires (Guyana, Suriname, Guyane et Amapá) permettant de rendre visibles les changements ayant eu lieu en 15 ans et une mise à jour de la cartographie existante de la déforestation locale due aux activités minières par observation satellitaire entre 2001 et 2018. Ces différentes cartes sont directement consultables sur la plateforme interactive du projet.

- Une première évaluation scientifique des services écosystémiques rendus par le Plateau des Guyane aux abords du fleuve Maroni. Des données de terrain démontrent l’importance des cours d’eau permettant le transport par pirogue, le rôle essentiel de la forêt qui fournit des matériaux de construction, des ressources alimentaires et médicinales et la fonction nourricière des poissons du fleuve, à la base du régime alimentaire des populations, dont les communautés autochtones amérindiennes et noires marron (descendants d'esclaves fugitifs).

Exemples de Services Écosystémiques sur le bassin du fleuve Maroni - Un test à grande échelle d’une méthode d’évaluation du Capital Naturel reconnue par la Convention sur la Diversité Biologique (CBD). Il s’agit de la Comptabilité Écosystémique du Capital Naturel (CECN ou ENCA en anglais), capable de qualifier et quantifier les évolutions des trois grands compartiments des écosystèmes : le carbone, l’eau et la biodiversité. Si ces travaux ont confirmé la haute valeur environnementale du Plateau des Guyane, ils ont aussi révélé l’impact désastreux des activités extractives qui affectent l’ensemble des compartiments de l’écosystème mais aussi les services qu’ils rendent aux populations.